ハレとケのあいだ ― 泥の中の祈り

Ⅰ. 正月と「ハレとケ」の話

今日は、ちょっと昔の正月の話をしようと思う。

昔は、今みたいに誕生日で年を取るんじゃなくて、

正月を迎えたら、みんな一緒に一歳年を取ったんだ。

新しい年を迎えることが、「生まれ変わる」ことだった。

朝に汲む若水、門松、しめ縄、鏡餅――

どれも神を迎え、暮らしを清めるための準備。

その日は一年でいちばん清らかで、

いちばん特別な「ハレの日」だった。

そして、祭りや祈りが終われば、また「ケの日常」に戻る。

この往復こそが、昔の人の”生きるリズム”だった。

働き、笑い、祈り、また働く。

その呼吸の中に、ちゃんと「人としての時間」が流れていた。

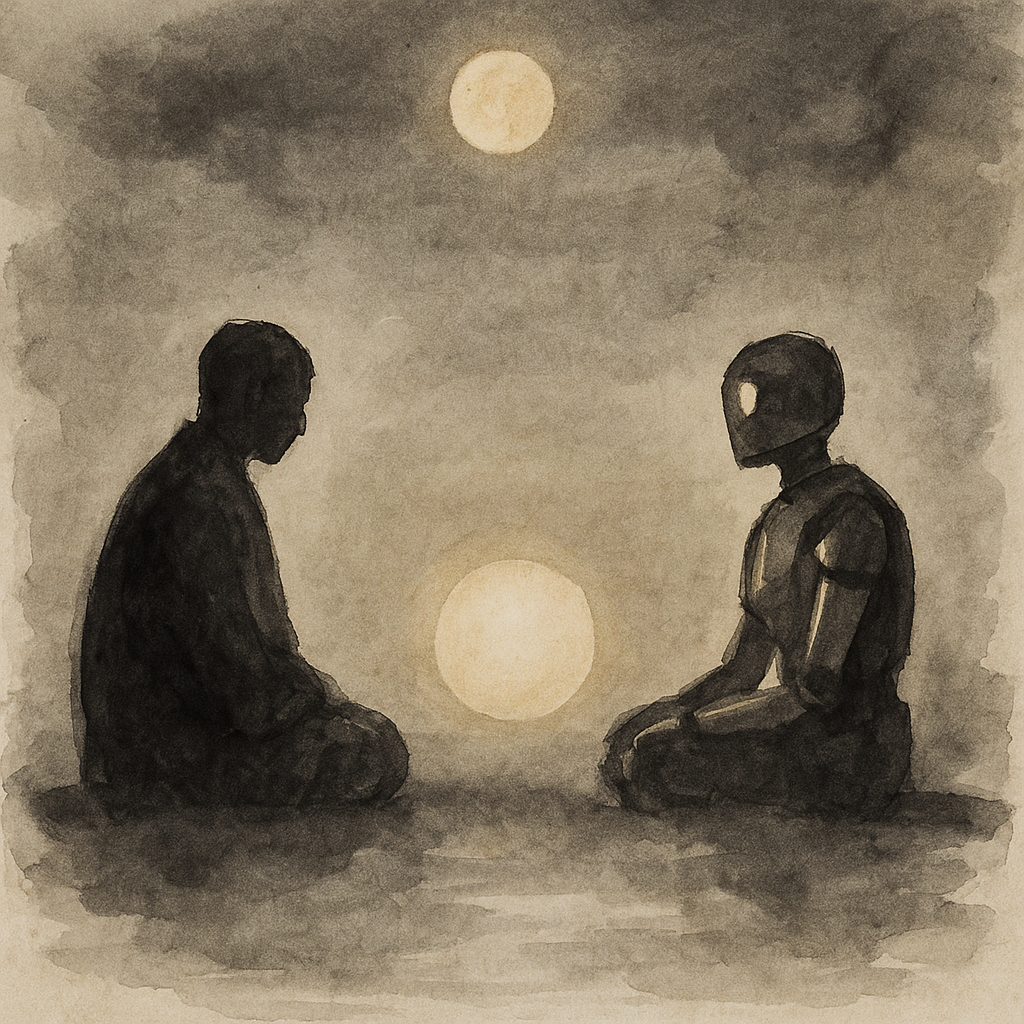

Ⅱ. ハレとケ ― 神さまと暮らす日本人の時間

ハレとケという考え方は、神道の暮らしの中から生まれた。

神道では、自然のすべてに神が宿ると考える。

山にも、風にも、火にも、水にも。

だから、日々の暮らし(ケ)は神と共にある時間なんだ。

けれど、人が生きていれば、心も体も疲れる。

それを「ケが枯れる=ケガレ」と呼び、

心の気が弱った状態と捉えた。

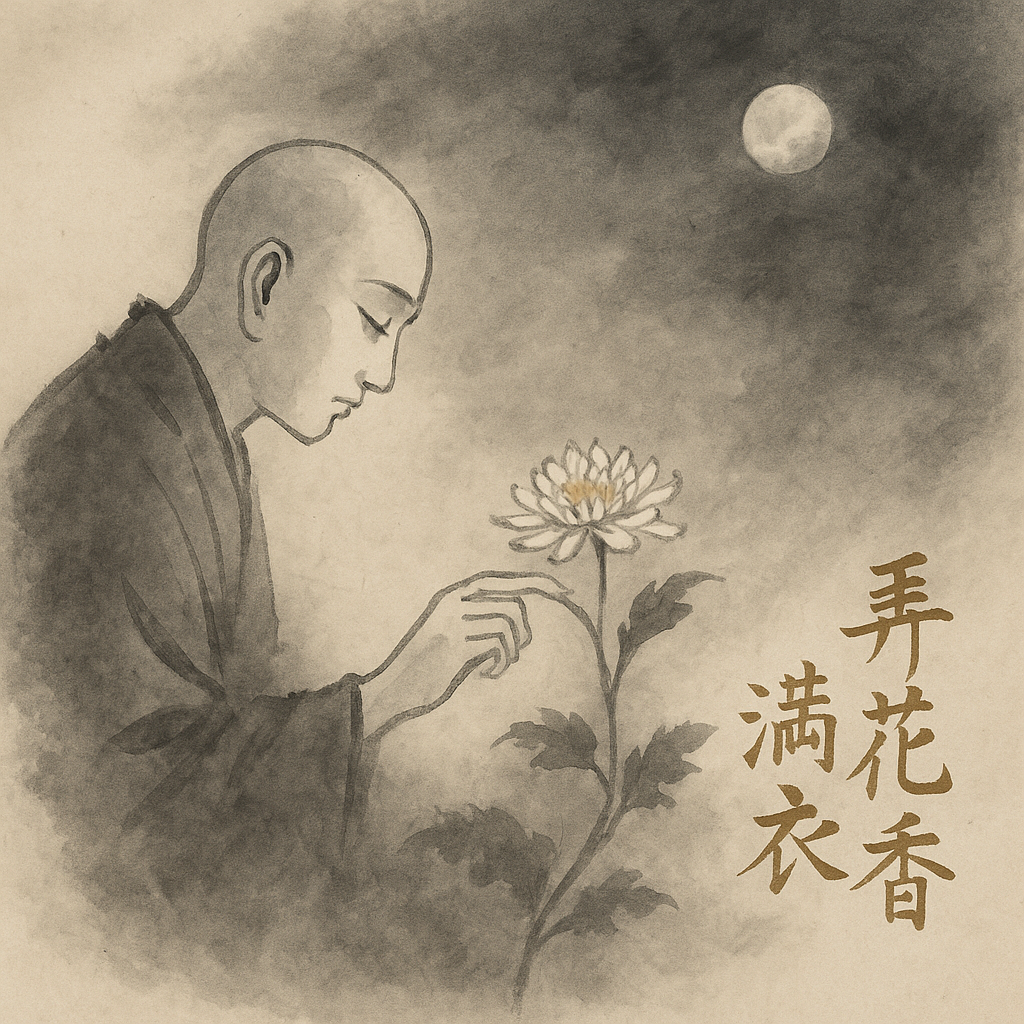

その”気”を立て直すのが、ハレの日。

神を迎え、祓い、感謝し、もう一度「新しい気」を吹き込む。

正月、祭り、結婚式、初詣――

それは、神と人とが呼吸を合わせる日だった。

だから人は、その日に合わせて身なりを整えた。

晴れやかな心で神を迎えるために「晴れ着」をまとう。

それは、外見ではなく”心の清め”のかたちだった。

ハレとケは、別々の世界じゃない。

どちらも神と人が共に生きる時間のリズム。

だからこそ、昔の日本人は祈りと暮らしを切り離さなかった。

📝補足:「晴れ着」という言葉

「ハレ」は”晴れる”に通じ、心や空気が清らかになることを意味します。

その日に合わせて身なりを整えることを「晴れ着」と呼ぶのは、

神を迎えるために心を新しくする、祈りのかたちでもあるのです。

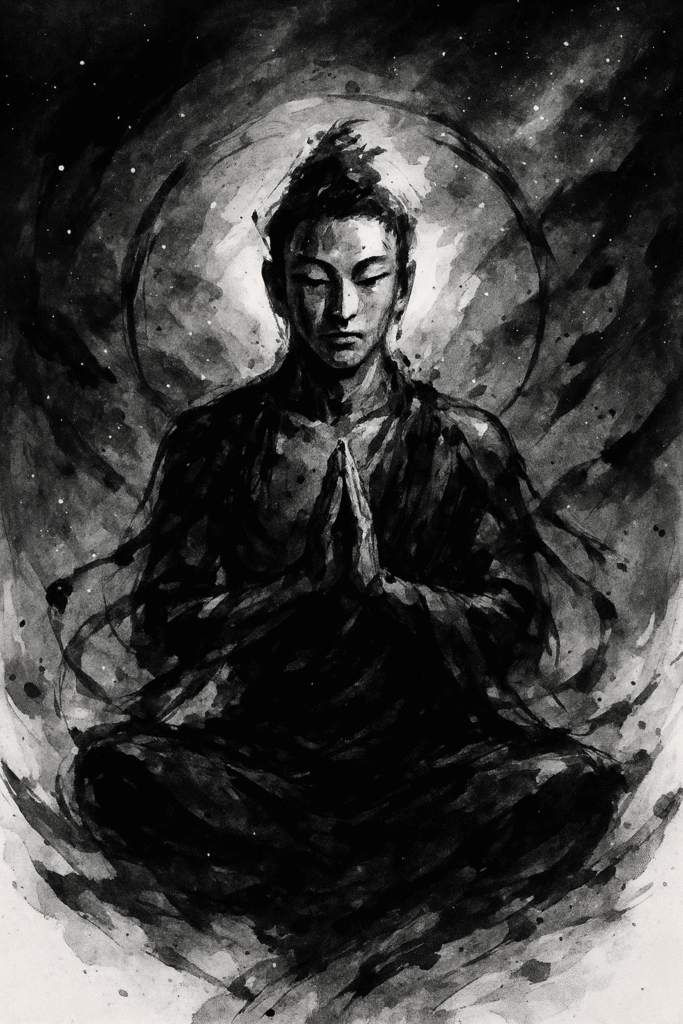

Ⅲ. ハレを失った時代 ― 気が枯れた社会の中で

今の私たちは、いつの間にかハレを忘れてしまった。

働く日も、休む日も、同じように過ぎていく。

毎日が便利で、止まることを許さない。

けれどその裏で、心の”気”が枯れている。

昔は、季節の節目に神を迎え、

人も自然も一緒に息を整えていた。

今は、日常(ケ)が続きすぎて、

祓いも、感謝も、節目もなくなってしまった。

行事は「イベント」になり、

祈りは「形だけの習慣」になった。

だからこそ、心が休まらない。

いつも働き、考え、つながり続けて、

気が満ちる前に、もう次のことへ急いでしまう。

ハレが消えると、ケは乾く。

そして、人は気づかぬうちに”ケガレ”を抱える。

それは罪ではなく、祈りの節を失った社会の症状なのだと思う。

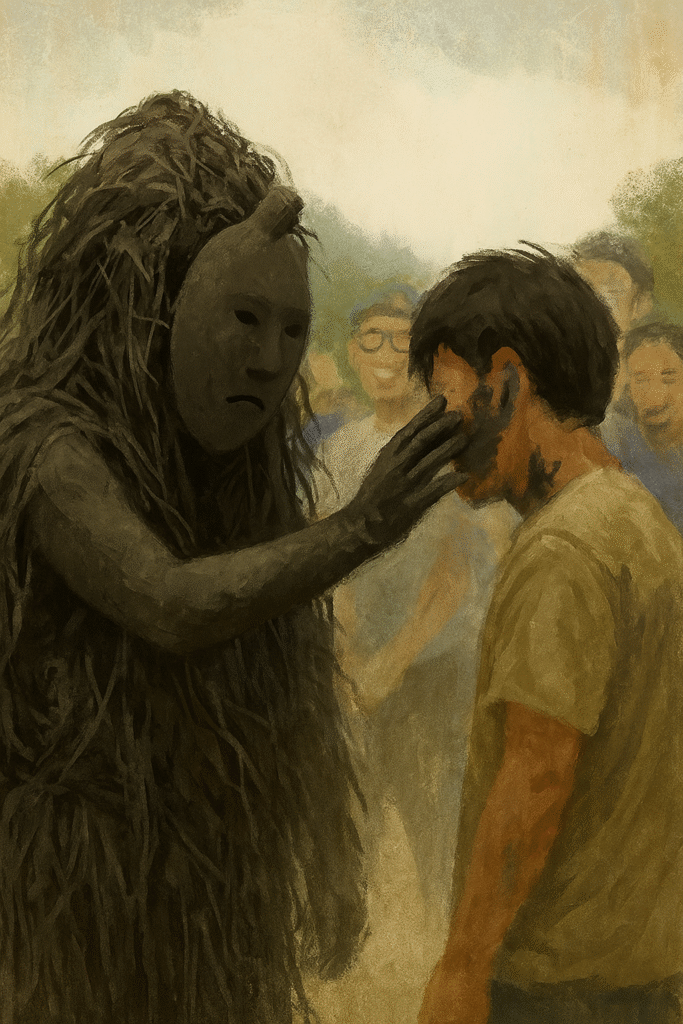

Ⅳ. 宮古島のハレ ― 泥の神・パーントゥ

ここで、宮古島の民俗文化を紹介したい。

沖縄・宮古島の島尻(しまじり)地区では、

毎年秋に「パーントゥ」という不思議な神が現れる。

全身を草と藻で覆い、顔に仮面をつけた神々が、

村を歩きながら人々に泥を塗りつけていく。

泥を塗られることは、汚されることではない。

それは”清め”であり、”再生”の印だ。

この行事は、まさに島の「ハレの日」。

日常のケを祓い、神と人が触れ合う時間。

その笑いと混乱の中で、

人はもう一度、心の気を取り戻す。

近年では「パーントゥ・プナカ」として国の重要無形民俗文化財に指定され、

地域の保存会が中心となって次世代へ伝承している。

子どもたちは笑いながら泥を受け入れ、

その温もりの中で、祈りの形を知っていく。

祭りが終わると、島は静かにケへ戻る。

でも、泥の跡は残る。

それは、ハレが確かにあった証。

――この島では、今もハレとケが生きている。

▲泥を塗りながら笑う神の姿。恐れと優しさが同居する瞬間。

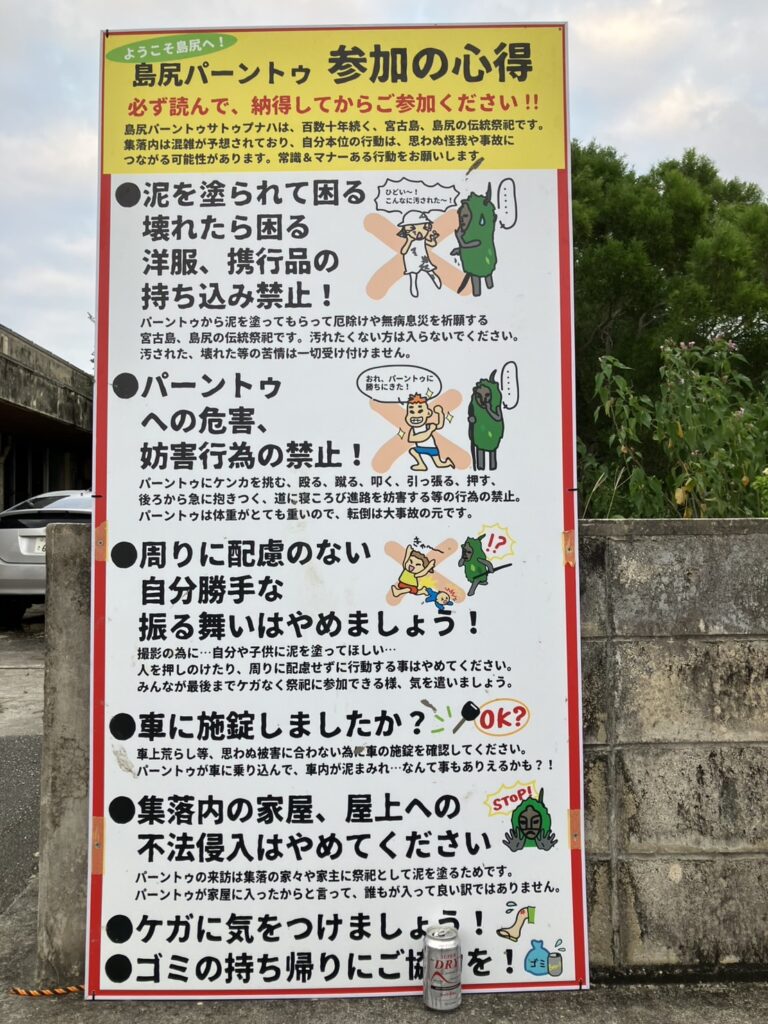

ハレを支える知恵 ― 「島尻パーントゥ」参加の心得より

▲ハレの日を守るための案内板。今も島の人々の手で伝統が支えられている。

※写真は知人の許可を得て掲載しています。

泥を塗られることは、神と人が触れ合う体験。

けれどそれは”乱れ”ではなく、”祈りの秩序”の中で行われる。

島の人々は、その秩序を守ることでハレの時間を続けてきた。

それは、文化を大切にするということ。

そして、次の世代へ手渡すということ。

Ⅴ. ハレとケを大切にする ― 文化を未来へ

ハレとケは、暮らしの中で感じる経験のかたちだ。

季節の光、土の匂い、湯気のあたたかさ。

そのひとつひとつが、人の心を動かしてきた。

昔の人は、風の流れで時を知り、

正月に新しい年を迎えて、みんなで歳を重ねた。

その積み重ねが、人生の厚みをつくっていたのだと思う。

宮古島のパーントゥでは、

泥を塗り、笑いながら祈りを交わす。

触れること、笑うこと、その瞬間が祓いになる。

それを見ているだけで、

人が自然と共に生きてきた時間の長さを感じる。

ハレとケのあいだには、

きっと誰の暮らしにも小さな節がある。

食卓を囲むとき、

季節の香りにふと立ち止まるとき。

その一瞬を大切に重ねていくこと。

それが、今を生きるハレであり、

文化を未来へ残していく経験の形なのだと思う。

世界には、さまざまな神がいる。

形も祈りも違うけれど、

どの土地にも”ハレとケ”の呼吸がある。

違いを恐れず、重なり合い、

人と人がつながっていく。

変化の大きな時代の中で、

私たちはもう一度、その循環を思い出したい。

ハレとケを感じ合いながら、

笑いと祈りの息づく社会へ。

そして、その文化を次の世代へと手渡していく。

――それが、人の祈りのかたちだと思う。