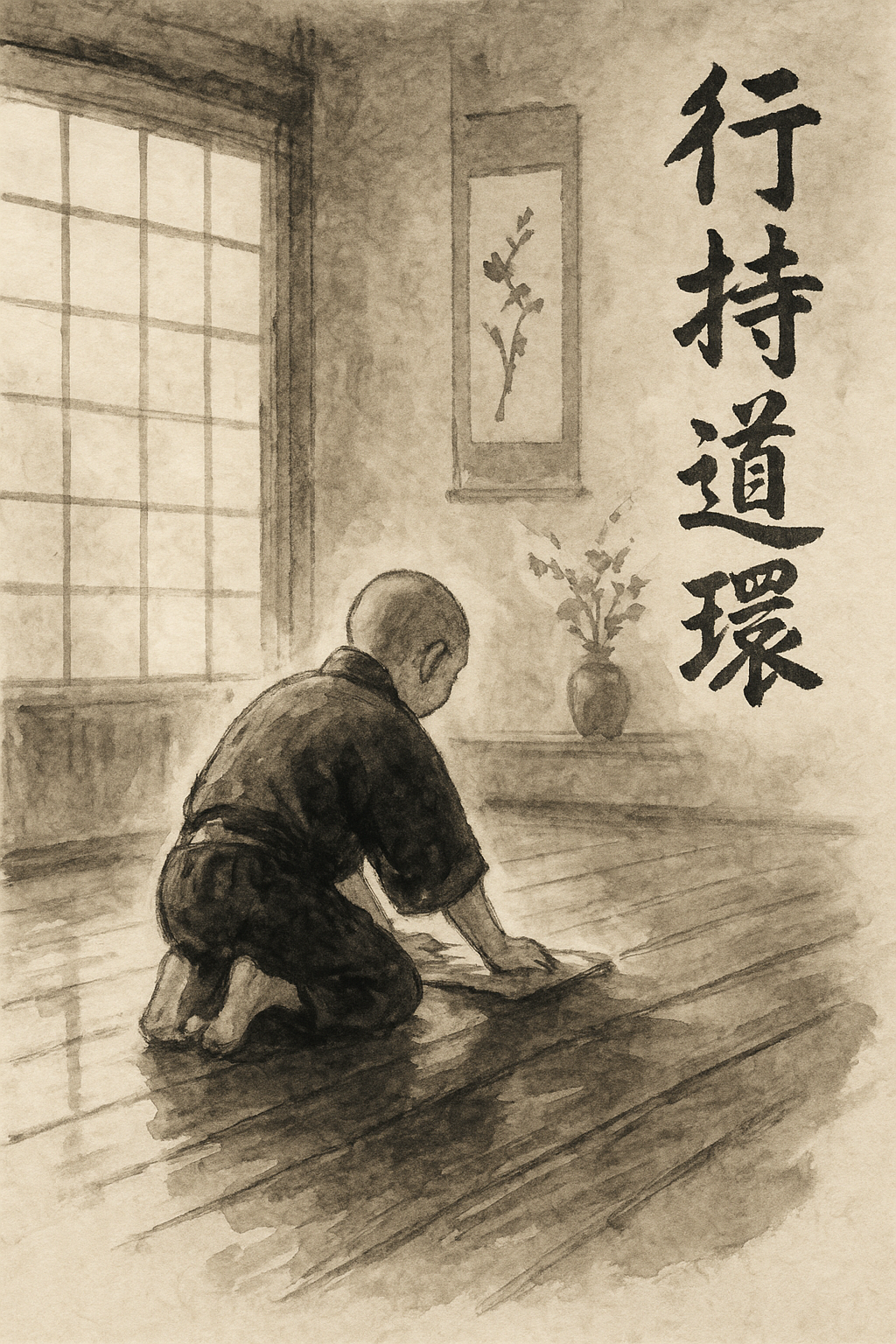

🪷 行持道環 ― 生きること、そのまま修行

一、修行とは、生きることを磨くこと

亀仙流の修行は、戦いのための技ではなかった。

牛乳配達、畑仕事、掃除、人助け。

一見、力とは無縁の行いのようでいて――それこそが「修行」だった。

「これが修行じゃ」

亀仙人のこの言葉には、“生きることを整える”という真理が込められている。

禅の言葉で言えば「作務即禅」。掃除も、料理も、労働も、すべてが修行。

磨かれるのは、筋肉ではなく心の姿勢である。

特別なことをしようとするより、今この瞬間を丁寧に生きること。

それが、真の修行のはじまりだ。

二、力を得て、そして試される

人はまず、力を求める。学び、鍛え、成長を重ねて、自らの可能性を確かめようとする。

だが、力を得た者には「試練」が訪れる。力に酔うのか、それを正しく使えるのか。

謙虚さを失えば、修行は終わる。

亀仙人はその戒めを知っていた。悟空が力に溺れかけたとき、

彼は「ジャッキー・チュン」として弟子の前に立ちはだかった。

勝たせるためではなく、奢らせないために。

修行とは、強くなることではなく、

強さに溺れないことを学ぶ道でもある。

三、譲り、手放すことの修行

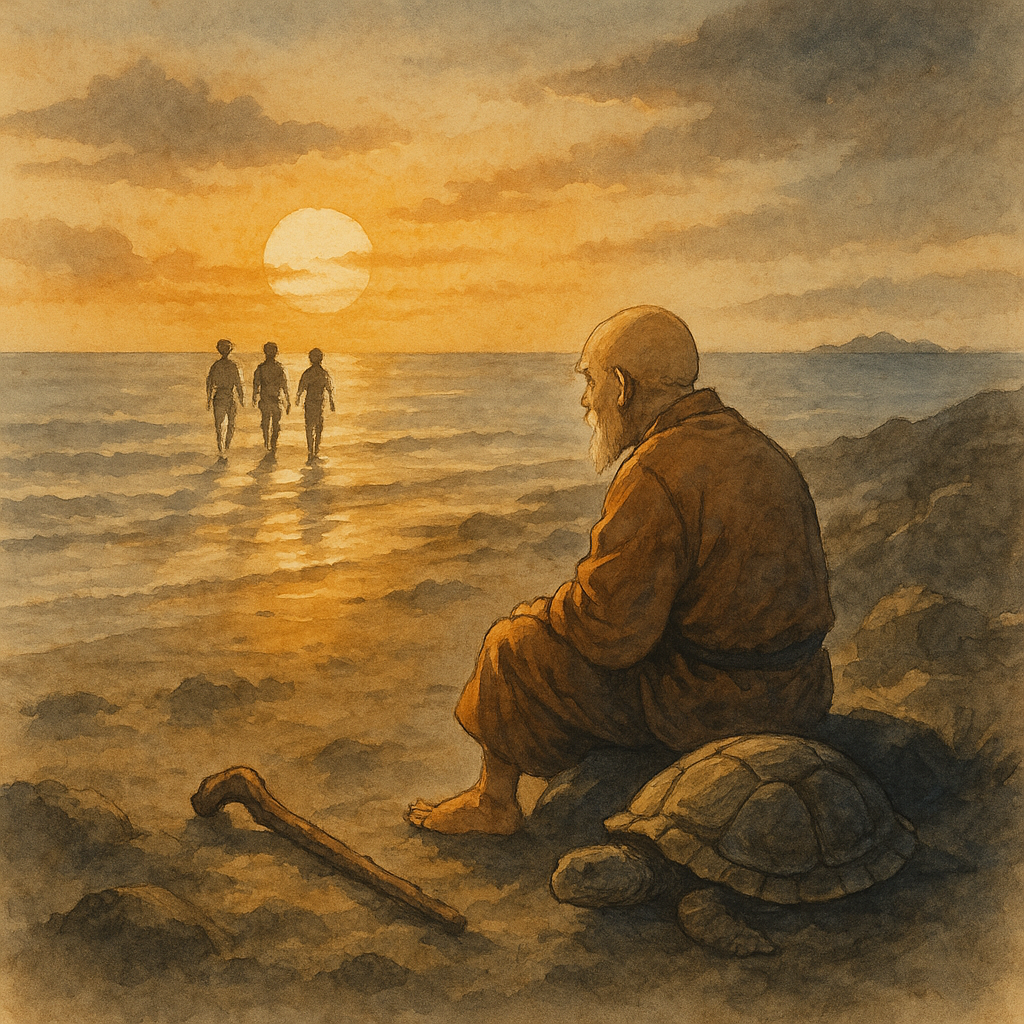

力を極めた先に、師としての試練が待つ。弟子が巣立ち、自分を超えていくとき――人は「譲る」ことを学ぶ。

亀仙人は、それを静かに実践した。悟空も、クリリンも、天津飯も、それぞれの道へと進む。

彼は笑って見送った。

“悟るとは、譲ることでもある”

執着を手放すとき、人はようやく自由になる。

弟子が旅立つ背中を見送りながら、師自身もまた、新しい修行を始めているのだ。

四、去る者の背中に、道がある

天津飯が独立し、悟空が宇宙へ旅立つ。

その背中を見送りながら、亀仙人は海を眺めていた。

「ああ、もう大丈夫じゃな」

何も言わずに去る姿――それは最高の教えであり、最大の優しさ。

導くことよりも、見守ることの尊さを知る者だけが、本当の意味での“師”になれる。

禅においてこれを「行持道環」と呼ぶ。

修行とは、終わることのない円。生きることそのものが、修行の道である。

五、還る場所 ― 日常という聖域へ

亀仙人は弟子たちを見送ったあと、再びカメハウスでいつもの生活を続けた。

掃除をし、海を眺め、時々筋トレをして、笑って過ごす。特別なことは何ひとつない。

けれど、それでいい。

修行とは、日常に還ること。そして、日常を生き抜くことこそが、悟りのかたち。

六、行持道環 ― 命の呼吸としての修行

力を得て、試され、譲り、見守り、還る。そのすべてが、一つの円を描く。

それが「行持道環」。生きることをやめない限り、人の修行は続く。

修行とは苦行ではなく、生き方そのものを磨く楽しみなのだ。

七、論語と行持道環 ― 世代を超える円環

「吾十有五にして学に志し、三十にして立ち、

四十にして惑わず、五十にして天命を知り、

六十にして耳順い、七十にして心の欲する所に従えども矩を踰えず」

この「論語」の人生観は、まるで行持道環の図そのものだ。

- 十五にして学ぶ ― 力を求める

- 三十にして立つ ― 自分の型をつくる

- 四十にして惑わず ― 信念を磨く

- 五十にして天命を知る ― 導く

- 六十にして耳順い ― 聴く

- 七十にして自然に生きる ― 譲る・還る

若き日は力を求め、

中年には自分の軸を築き、

熟してゆくほどに、他者を受け入れ、世界を聴き、やがて還る。

そのどの段階にも、修行がある。

求めることも、迷うことも、譲ることも――

すべてがひとつの「行(ぎょう)」であり、「道(どう)」であり、「環(わ)」なのだ。

つまり、人生のどの瞬間も“修行の途中”であり、それぞれの年齢に、その人なりの悟りがある。

八、風のように去り、波のように還る

老兵はただ去るのではない。風のように在り、波のように還る。

教えは言葉ではなく、背中で残る。弟子が笑って生きることこそ、最高の修行の証。

生きることが道であり、道が生きること。

その円環の中で、今日も私たちは“修行の途中”にいる

🪷 結び

行持道環 ― 修行とは、生きることそのもの。

それは、禅にも、論語にも、そして亀仙流にも流れる普遍の教え。

食うこと、寝ること、働くこと、笑うこと。

そのすべてが、心を磨く修行である。

出典:「よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べ、よく休む」 — 亀仙流の教え

🐢 亀仙人の修行の心得

- 力を求めるな。

心が乱れていれば、力は災いとなる。静かに、己を整えよ。- 欲を笑え。

スケベであることを恥じるな。

生きることは、愛することだ。欲を知り、欲に飲まれぬことが肝要。- 日々の掃除こそ修行なり。

床を磨き、器を洗う。その一手一手に心を込めよ。

それが、己の心を磨くことになる。- 戦うよりも、譲ることを覚えよ。

勝つ者は強い。だが、譲れる者は美しい。

その強さを持ってこそ、真の達人。- 笑って生きよ。

何もない日々にこそ、悟りがある。

海を眺め、風を感じ、笑って過ごせ。――それでいい。

亀仙人は、ふざけて生きて、ちゃんと悟っていた。

力を競うことより、笑い合うことを選んだ。

煩悩を恥じず、遊びを恐れず、誰よりも自由だった。

――そんな“ふざけた大人”こそ、悟りの見本なのかもしれない。

コメントを残す