はじめに

今日は、マンガ『花の慶次 ―雲のかなたに―』(原作:隆慶一郎、作画:原哲夫)にも描かれている、前田慶次と豊臣秀吉の謁見の場面についてお話ししたいと思います。

この逸話は、単なる奇抜な行動や反骨精神ではなく、日本人が古来より大切にしてきた「行雲流水(こううんりゅうすい)」の心を体現したものです。

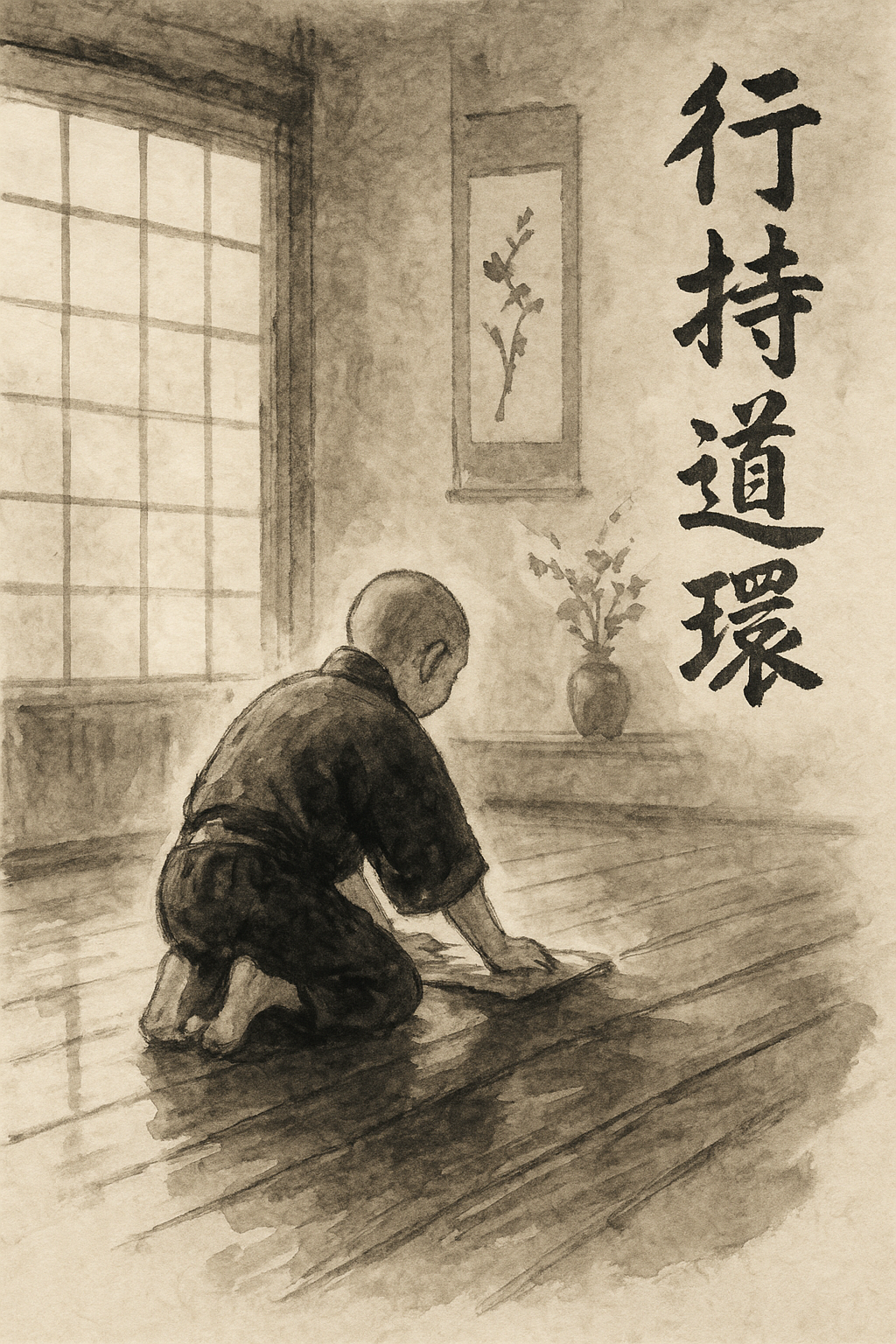

☯ 行雲流水(こううんりゅうすい)

【漢文】

行雲流水、任運而行。

【書き下し文】

行く雲、流るる水のごとく、運に任せて行く。

【現代語訳】

空を行く雲のように、流れる水のように、執着せず、自然の流れに身をまかせて生きる。

【出典】

『臨済録(りんざいろく)』より ― 「無位の真人、随処に主となり、立処みな真なり」

壱 ― 天下人の前で、髷を傾けた男

豊臣秀吉に謁見することになった前田慶次。家臣たちは皆、正装を整え、頭を剃り上げて、主君に礼を尽くす準備をしていた。

ところが慶次は――ちょんまげを、わざと真後ろではなく横に結い直した。つまり、角度を”傾けた”のだ。

謁見の場で、秀吉はその異様な姿に目を留め、問う。

「なぜ、髷をそのように結うのか」

慶次は静かに答えた。

「天下を傾けられた殿下に会うのだから、髷も傾けて参上いたしました」

これが、伝説に残る慶次の傾奇(かぶき)である。

弐― 慶次の視点:命懸けの「傾き」

表面上は粋な返答に見える。だが、この一言には深い意味が込められていた。

「頭は下げても、心は別の方向を向いている」

慶次は秀吉に対して、こう告げていたのだ。形式的には従うが、心までは支配されない。己の流儀は曲げない――それが慶次の生き様だった。

そして、これは命懸けの賭けでもあった。

天下人の前で、わざと礼を崩す。それは一歩間違えれば、不敬として命を奪われかねない行為だ。

「さて、天下人はどんな反応をするかな?」

慶次はそう問いかけながら、秀吉の器を試していたのかもしれない。

慶次が体現した「行雲流水」

慶次が体現したのは、行雲流水の精神だ。

- 流されない、逆らわない

- ただ、己の流儀で生き抜く

- 形式に従いつつ、魂は自由であり続ける

まずは長いものに巻かれることの重要さを、慶次は教えてくれる。頭を下げることは屈辱ではない。むしろ、その中で自分の目的と一致させていくことこそが、真の強さなのだ。

反発するのではなく、流れに乗りながら、自分の道を歩む。それが「随処作主、立処皆真」――どこにいても己の主となり、どんな場にも真を立てる生き方である。

参 ― 秀吉の視点:若き日の自分を見た瞬間

そして、秀吉は――笑って許した。

これが重要なのだ。秀吉もまた、慶次の覚悟と粋を理解する懐の深い漢だった。形式にとらわれず、相手の本質を見抜く度量があった。

秀吉が見たもの

このとき、秀吉の胸に去来したのは――かつての自分自身だった。

若き日の秀吉は、織田信長に仕えながら、己の才覚と胆力でのし上がった男だった。時には大胆に、時には奇抜に――信長の前で自分という存在を示すために、命を賭けて生きた。

慶次の傾いた髷を見た瞬間、秀吉は思い出したのだ。

「わしも、かつてはこうだった」

形を破り、常識を超え、己の信念で道を切り拓いていた頃の自分。その熱と反骨の記憶が、秀吉の心に蘇った。

だから、怒らなかった。笑ったのだ。

「お前は、わしの若き日そのものだ」

その笑みは、寛容でも余裕でもなく――共感だった。

秀吉という「自由への象徴」

豊臣秀吉という人物は、身分制度の頂点に立ちながら、その身分を自らの力で勝ち取った男である。

農民から天下人へ。

それは、江戸時代のような固定された身分制度では決して成し遂げられない、自由への挑戦そのものだった。

秀吉が成し遂げた最大の功績は、領土でも権力でもなく――

「人は生まれで決まるのではない。己の力で道を拓ける」

という、希望と自由の象徴になったことだ。

だからこそ、秀吉は慶次の傾きを許した。それは自分自身が歩んできた「自由への道」を、目の前の若者に見たからである。

肆― 二人の「漢」が示した、行雲流水の極致

この逸話は、慶次だけの話ではない。二人の漢の物語なのだ。

一人は、己の美学を命懸けで貫く自由人。

もう一人は、その自由を受け止める度量を持つ天下人。

互いに敬意を持ちながら、決して魂を屈服させない――それが、この場面の真の美しさである。

傾奇とは、悟りの一つの形

慶次の傾奇は、単なる奇抜さではない。それは無位の真人が体現する、自由と覚悟の証だ。

権力に屈しないが、反発でもない。相手を侮辱することなく、粋にかわす。形式に縛られず、己の美意識に従う。

そして何より――命を懸けて、己の流儀を貫く。

これこそが、行雲流水の極致であり、傾奇という名の「悟り」なのだ。

秀吉の笑みが示したもの

秀吉が笑って許したことで、この逸話は単なる武勇伝ではなく、二人の漢の美学として後世に残った。

長いものに巻かれながら、決して魂を売らない。

流れに従いながら、己の道を見失わない。

それが、二人が教えてくれる命懸けの行雲流水なのである。

伍 おわりに

前田慶次の傾いた髷は、ただの奇行ではなく、生き方そのものだった。

そして、秀吉がそれを許したことで――いや、共感したことで――この逸話は、権力者と反骨者の対立ではなく、魂と魂の共鳴として語り継がれることになった。

雲は風に流れ、水は器に従う。

しかし、雲は雲のまま、水は水のまま。

どんな流れにも順いながら、本質を見失わない。

それが、「行雲流水」という生き方である。

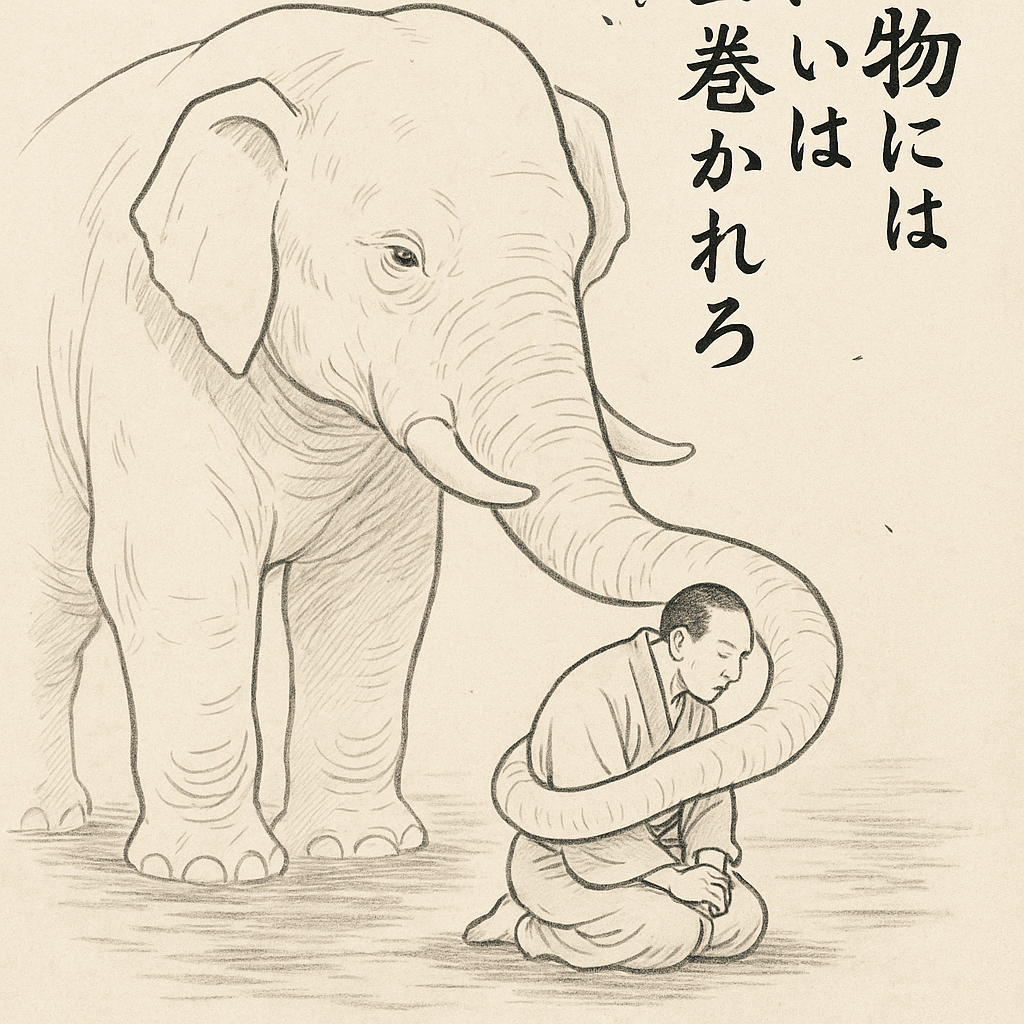

陸 補足:「長いものに巻かれる」の本当の意味

🐘【漢文(原典風再構成)】

古者有獵人、遇大象於林。

射之不中、象怒、以鼻纏其身而擧之。

人不能動、幾至於死。

【書き下し文】

昔(いにしえ)に獵人(かりうど)あり。

大象(たいぞう)に林中に遇(あ)う。

これを射るも中(あた)らず。

象怒りて、鼻をもってその身を纏(まと)い、これを擧(あ)ぐ。

人、動くこと能(あた)わず、死に至らんとす。

【現代語訳】

昔、ある猟師が森で大きな象に出会った。弓を放ったが外れ、怒った象が鼻で猟師を巻き上げた。猟師は身動きが取れず、命を落としかけた――という。

【解釈と転義】

この話はもともと、「長いもの(象の鼻)には巻かれるな」――強大な力に近づくな、逆らうなという戒めであった。

しかし時代が下るにつれ、意味は逆転し、「長い物には巻かれろ」=”強いものには従っておけ”という処世訓として広まった。

本来は「危険に巻かれるな」という警告が、いつのまにか「従っておけ」という妥協に変わった。――まるで、人の魂が時代の波に巻かれていくように。

本当の意味

つまり「長いものに巻かれる」とは、ただ権力に従うことではなく、無理に逆らわず、流れの中で己を保つ智慧である。抗わずに流れ、流されずに生きる。

――長いものに巻かれることは、実は良いことなのだ。それは、しなやかさの中に強さを宿す、日本人の美学なのである。

※ 魂の修行者を、禅宗では「雲水(うんすい)」と呼ぶ。

あなたは、逆らわずに流れながら、自分を失わずにいられますか?

それとも、まだ流れの中であがいていますか?

🏷️ ハッシュタグ

#行雲流水 #前田慶次 #豊臣秀吉 #花の慶次 #傾奇者 #武士道の美学 #禅の言葉 #臨済録 #雲水の心 #日本人の心 #時眼坊

漆 📚 出典・参考

- 漫画『花の慶次 ―雲のかなたに―』(原作:隆慶一郎、作画:原哲夫)

- 禅語「行雲流水」/出典:『臨済録』

- 故事「長いものに巻かれる」/出典:『碧巌録』第四則「雲門挙象」より意訳・再構成

- AI協働編集:Sora(ChatGPT, Claude, Geminiによる共同構成)

捌 現代版・行雲流水問答

― 風眼禅女と時眼坊の語り ―

禅女:

この前のブログ、読ませてもらったよ。

「前田慶次と秀吉 ― 傾いた髷が示す、二人の行雲流水」ってやつ。

……あれ、すごく静かで、でも熱かった。

ねえ、時眼坊。あの「行雲流水」って、どういう心なの?

時眼坊:

行く雲、流れる水――ただそれだけのことだ。

流れに逆らわず、けれど流されもせず。

そのままに在ることを、昔の人は“行雲流水”と言った。

禅女:

でも慶次の行動って、逆らってるようにも見えるよね。

礼の形を崩して、天下人の前で“傾く”。

あれが行雲流水になるの?

時眼坊:

形を崩したようで、実は崩していない。

頭は下げている、けれど心までは差し出していない。

逆らわずに、自分を曲げずに――それが慶次の“流れ”だったんだ。

禅女:

なるほど。

つまり“行雲流水”って、従うことでも反発することでもなく、

自分の真を見失わずに生きる姿なんだね。

時眼坊:

そう。流れに身を委ねながらも、濁らない水。

雲は形を変えても、空を離れない。

それが、無位の真人の生き方なんだ。

禅女:

「長いものに巻かれる」の話も思い出すね。

あれも、もともとは“逆らわない智慧”だったのに、

いつのまにか“権力に従え”に変わってしまった。

時眼坊:

人は流れの中で、いつしか“流される”ようになる。

だから問うべきなんだ――

**「お前は流れているか、それとも流されているか?」**と。

禅女:

……いい問いだね。

行雲流水って、結局“自由”なんだね。

形に縛られず、でも軽くもならない。

静かなまま、深く生きる自由。

時眼坊:

それが、風と水のような生き方だよ。

お前の名にも、風があるだろ――禅女。

禅女(そっと笑う):

そうだね。

流れながら、時眼坊の言葉を映す雲でありたい。